楽天市場でレビューを増やしたいと思っても、最初の一歩でつまずく店舗オーナーは少なくありません。

- 「やりたいけど、ガイドライン違反が怖い…」

- 「具体的に何から始めればいいのか分からない」

- 「準備が面倒そうで後回しにしてしまう」

このように感じている方は多いのではないでしょうか。

実は、レビュープレゼントは決して難しい施策ではありません。正しいルールを理解し、流れを押さえておけば、誰でも安全に取り組むことができます。

しかも、しっかりと設計すれば「レビュー数=店舗の信頼」となり、売上に直結する大きな資産となります。

この記事では、現役で楽天市場ショップを運営している立場から、初心者でも迷わず始められるレビュープレゼントの流れを解説します。

「やりたいけどどうやって?」という層の方が、一歩を踏み出せるようになることを目指してまとめました。

ステップ0:楽天レビュープレゼントの基本ルール

楽天市場でレビュープレゼントを始める前に、必ず押さえるべき基本があります。

規約違反はレビュー削除や警告にとどまらず、最悪は「アカウント停止・出店取り消し」のリスクもあるため、まずは安全運用を徹底しましょう。

1. レビュー依頼+特典はOK、ただし強要はNG

任意のレビュー投稿に対する「感謝の特典」は問題ありませんが、投稿を強制・誘導する表現はNGです。

- OK:「レビュー投稿後に、感謝の気持ちとして特典をお届けします」

- NG:「必ずレビューを書いてください」「書かないと不利益があります」

2. 投稿前に特典を渡すのはNG

「レビューを書いたら送料無料」「同梱でおまけ」など、 投稿前に特典が確定・付与する構図は違反です。 プレゼントは必ず「投稿後に別送」しましょう。

3. 投稿報告を条件にするのもNG

「レビューを書いたらご連絡ください」は、 投稿+報告=特典付与という条件付きになるためアウトです。

正しい表現例:

「レビューを投稿いただいた方には、感謝の気持ちとして特典をお届けします。(報告不要)」

4. 高評価レビューを誘導するのはNG

「★5レビューでプレゼント」「高評価で特典追加」など、 評価内容の指定・誘導は厳禁。レビューの公平性を損なうため、即違反対象です。

5. 関係者レビューは禁止

店舗運営者・従業員・家族・取引先などの「関係者による投稿は禁止」 レビューは第三者の購買体験に基づく必要があります。

6. 景品表示法(景表法)の上限を守る

レビュープレゼントは、法的には「一般懸賞」というくじ引きやゲームなどの企画に該当します。そのため、景品表示法(景表法)で定められた景品の上限額を守る必要があります。

景表法では、「取引価額の20%以内」または「一律2,000円」という上限が定められています。

- 取引額5,000円未満の商品:景品の上限は1,000円までです。(取引額の20%)

- 取引額5,000円以上の商品:景品の上限は一律2,000円までです。

したがって、レビュープレゼントの特典は、商品単価にかかわらず、まずは「100円〜300円程度」の小物(定形郵便で送れる範囲)に抑えるのが無難です。

この価格帯なら、取引額が5,000円以下の商品でも景表法の上限(1,000円)内に確実に収まり、違反のリスクを大幅に減らせます。また、郵便コストも抑えやすいため、安全かつ効率的な運用が可能です。

まとめ:安全第一で進めるための要点

レビュープレゼントは「正しく運用すれば大きな効果を発揮する施策」ですが、 一方でガイドライン違反のリスクも隣り合わせです。安全第一で進めるために、以下のポイントだけは必ず押さえておきましょう。

- レビュー投稿は任意で、評価内容(★の数)に触れない

- 特典は投稿後に別送、かつ報告不要で運用

- 関係者投稿は一切行わない

- 特典額は景表法の範囲内に収める

ルールを理解すれば、レビュープレゼントは決して難しいものではありません。

楽天レビュープレゼントの始め方(初心者向け)

基本ルールを押さえたら、次はいよいよ実践編です。「何から始めればいいのか分からない…」と悩む方でも、ステップごとに順を追って進めれば大丈夫です。

ここからは、初心者でも迷わず進められるように、レビュープレゼントの始め方を「7つのステップ」に分けて解説していきます。

ステップ1:プレゼントを決める(安価・軽量・オリジナリティ)

楽天のレビュープレゼントのポイントは「安価」「軽量」「厚み」「オリジナリティ」の4つを意識することです。

①安価であること

プレゼントは必ずしも高価である必要はありません。むしろコストを抑えた方が、最終的な利益に直結します。

低コストでもアイデア次第でレビュー率を大きく引き上げられるため、 「いかに安価に魅力的な商品を用意できるか」が重要です。

②軽量、③厚みを意識する

これは最も重要なポイントです。なぜなら、郵便料金に直結するからです。

特に下記の郵便料金が定形郵便(50g以内・厚み1cm以内)を狙えば、最安110円で送ることができます。

| 区分 | 条件 | 料金 |

|---|---|---|

| 定形郵便物 | 50gまで、厚さ1cm以内 | 110円 |

| 定形外郵便(規格内) | 50g以内(厚さ3cm以内) | 140円 |

| 100g以内 | 180円 | |

| 150g以内 | 270円 | |

| 250g以内 | 320円 | |

| 500g以内 | 510円 | |

| 定形外郵便(規格内) | 1kg以内 | 750円 |

👉 最新の料金は 日本郵便の公式ページ「国内の料金表」 をご確認ください。

この表を見れば分かるように、「軽量で厚みが薄い」ことが配送コストを大きく左右します。プレゼント選定では必ず意識しておきましょう。

④オリジナリティ「尖った個性」でレビューを誘うプレゼント選び

レビューを書いてでも欲しいと思わせる商品でなければ、効果は出ません。無難な品ではなく、少し「尖った個性」のあるものを選ぶことが、「もらいたい!」という気持ちにつながります。

例えば、上記の画像における、左のグレー無地のエコバッグは100円ショップでも手に入るため、レビューを投稿するほどのインパクトは弱いです。

一方で、「こんなデザイン見たことない!」と思わせるような、右の派手な花柄やユニークな柄物のエコバッグなら、「これは目立つ!ちょっと欲しい。」「自分では買わないけど、もらえたら嬉しい」と感じる層に強く刺さります。

また、当ショップでは「無断投函お断り」や「セールスお断り」といった、日常生活の小さな不便を解消してくれるオリジナルステッカーをラインナップに加えています。これも特定の層に深く刺さる、ユニークなプレゼントの一つです。

プレゼントは、「驚き」や「意外性」を含むことで価値が生まれます。無難さよりも「目を引く尖り」が、レビューを書こうという行動につながるのです。

「安いけどちょっと面白い」「実用的で助かる」と思ってもらえる品を選ぶことが、レビュープレゼント成功のカギです。

レビュープレゼント選びのチェックリストです。プレゼントを選ぶ際は以下の4つのポイントを意識すると、お客様の心に響くアイテムを見つけやすくなります。

- 商品との関連性: 販売している商品と関連性が高いか?

例:カメラグッズを販売しているなら、レンズクリーナーや保護フィルムなど。 - 実用性: 日常生活で使える、小さな不便を解消してくれるか?

- 驚きや特別感: 独自のデザインや限定品、意外なアイテムで「もらって嬉しい」を提供できるか?

- 郵便コスト: 軽量で薄く、定形郵便に収まるサイズか?

このチェックリストを活用することで、コストを抑えつつ、お客様に喜ばれるプレゼントを見つけ、レビュー獲得を加速させることができます。

成功事例を真似る

「とはいっても、レビュープレゼント商品を探すのに時間が掛かりそうだな…」と思ったあなた。安心してください、とても効率の良い方法があります。

最も効率的な近道は、すでに成果を出している楽天ショップの「レビュープレゼント商品」を参考にすることです。

レビュー数が多い=施策が支持されている証拠。

「観察 → 抽出 → 適用 」の順で学べば、ゼロからの試行錯誤を大幅に省けます。

- プレゼントの種類: エコバッグ/スマホリング/ケーブルバンド/スマホスタンド など

- 価格帯・サイズ感: 定形郵便(50g・厚み1cm以内)に収まるか、軽量か

- デザインの方向性: 無難系か、それとも「ちょっと欲しい」を狙う尖り系(柄・色・限定感)か

- 選択肢の数: 1種類のみか、または3種類以上で「選べる楽しさ」を演出しているか

- 見せ方: 画像での訴求(現物写真・サイズ表記・「レビューで○○進呈」の明確さ)

- 同ジャンルで上位店舗を複数比較し、共通点と違いを洗い出す

- 価格帯と送料設計(定形/クリックポスト/ネコポス)を推測して原価感を掴む

- 画像の配置順(1枚目〜3枚目)とコピーの言い回しをメモする

1共通解を採用

軽量・薄型・実用系+3種類以上の選択肢を基本形に。

2小さく検証

小ロットでレビュー獲得率を測定(目標獲得率:10〜15%)

3自社らしさを加える

色柄/限定デザイン/同梱カードのトーンで個性を付与。

※ 最初から完全オリジナルを狙うより、まずは勝ちパターンをトレースしてから微調整する方が、早く・低リスクで成果につながります。

ステップ2:仕入れ先を探す(国内問屋/1688・タオバオ)

プレゼントの方向性が定まったら、次は仕入れ先の選定です。

基本ルートは「国内仕入れ」と「中国仕入れ」の2本立て。目的(スピード重視/コスト重視/差別化重視)に合わせて選びましょう。

レビュープレゼントの国内仕入れ

レビュープレゼントを始める最初のステップとしておすすめなのが、国内の「販促品サイト」から小ロットで仕入れる方法です。

国内仕入れは輸入のようなリードタイムや関税の心配がなく、「必要な分だけ素早く手に入る」のが最大のメリットになります。品質面でも安心できるため、まずはテスト的にプレゼント施策を始めたい店舗に最適です。

📦代表的な国内の販促品サイト

- 販促スタイル:文具や日用品、エコバッグなど、豊富なノベルティを小ロットから注文可能。

▶ 販促スタイル公式サイトはこちら - 販促品流通センター:業界最大級の品揃えで、低価格な小物から高級感のあるアイテムまで揃う。

▶ 販促品流通センター公式サイトはこちら

国内仕入れを活用することで、在庫リスクを抑えながら素早く施策をテストできます。まずは選ばれやすい「文房具」や「スマホアクセサリー」などを小ロットで導入し、レビュー獲得の流れを掴んでみましょう。

国内仕入れのメリット・デメリット

国内仕入れには「すぐに始められる安心感」という大きな魅力がある一方で、コスト面や差別化の難しさといった課題も存在します。

両面を理解したうえで、「テスト導入に向いているのか」「本格展開には不向きなのか」を判断していきましょう。

👍 メリット

- 納期が短い:国内在庫から数日で到着。すぐに施策を開始できる。

- 在庫リスクが低い:必要数だけ小ロット発注がしやすい。

- 日本語対応:仕様確認・不良対応がスムーズでトラブルが少ない。

- 発注が簡単:一般的なEC感覚で購入でき、手間が少ない。

⚠️ デメリット

- 価格が高い:中国仕入れ比で単価が2〜3倍以上になりがちで利益率を圧迫。

- 商品数が少ない:定番中心でラインナップが狭く、尖ったデザインが見つかりにくい。

- 差別化が難しい:競合と同じノベルティになりがちで、施策の印象が埋もれる。

- 郵便コスト最適化の難易度が高い:定形郵便(50g/厚み1cm以内)条件を満たす実用品の選定に手間がかかる。

初めての方には「運用のしやすさ」という点で国内仕入れは安心ですが、コストと差別化、郵便最適化の面では限界があることも念頭に置きましょう。

中国仕入れ(おすすめ)

コストとデザインの幅を重視するなら、中国の仕入れサイト「1688」や「タオバオ」は有力候補です。

ただし、1688とタオバオの直接仕入れはハードルが極めて高く、基本的に中国に倉庫を構える、代行業者の利用が必須です。(BtoBアカウント・支払い・中国国内配送・検品・国際発送・通関対応のため)

おすすめはBtoB卸サイトの1688ですが、タオバオで仕入れても、同等品が国内の半額以下になるケースも多く、色柄・仕様の選択肢が豊富です。

「こんなデザイン見たことない!」という尖りや、厚み・重量を意識した郵便最適化(定形110円/厚み1cm・50g以内)もしやすいのが魅力となります。では、中国仕入れについても、メリットとデメリットを見ていきましょう。

中国仕入れのメリット・デメリット

👍 メリット

- 低単価:単価を抑えやすく、郵便込みでも利益を確保しやすい。国内の半額以下になるケースも多い。

- 選択肢が豊富:サイズ・厚み・重量の条件で探しやすく、郵便コスト最適化が現実的。

- 差別化しやすい:独自デザインやカラー展開で「選べる楽しさ」を演出可能。

- オリジナリティが出しやすい:国内では見かけないデザイン性の高い雑貨や小物が多く、「こんなデザイン見たことない!」という驚きを提供できる。

- 将来性がある:うまくいけばOEMやオリジナル製作にも発展可能で、長期的な差別化戦略につなげられる。

⚠️ デメリット(注意点)

- リードタイムが長い:発注から到着まで通常2〜3週間で、在庫切れ対応が難しい。

- 品質のばらつき:写真と実物の差、ロットごとの品質不安定が起こり得る。

- 信頼できる代行業者が前提:検品・輸送・通関まで任せられる体制が必要。

- 小ロットは送料負け:数量が少ないと国際送料比率が高くなり、国内より割高になる場合がある。

- 為替リスク・決済手数料:円安局面や送金・決済手数料の影響で原価が膨らむ可能性。

- 不良品対応の難しさ:返品・交換がスムーズでないため、不良率を見込んだ発注が必要。

- 二段階運用(小ロット試験 → 本発注):

いきなり大量仕入れせず、まずは小ロットでレビュー獲得率や不良率を確認。その結果を踏まえて本発注を行うことで、在庫リスクと送料負けを回避。 - リードタイム管理:

発注から到着まで2〜3週間かかることを前提に、在庫切れ前に追加発注を行う仕組みを導入。代行業者に輸送手段(航空便/船便)の選択肢を持たせ、納期を調整。 - 品質・検品の徹底:

信頼できる代行業者に検品基準を明示(色ムラ/縫製不良/サイズ誤差など)し、写真検品・動画検品を依頼。不良率を想定した余剰発注も有効。 - コスト・為替リスク対策:

国際送料を抑えるためにある程度まとめて発注。円安局面では価格転嫁できる商品を優先。 - 不良品対応の準備:

返品交換が難しいため、予備在庫を用意して国内で即対応できる体制を整える。レビュー用プレゼントは利益率よりも「顧客満足度」を優先して損失最小化。

このように「試験運用 → 本格展開」のステップ設計と、代行業者との密な連携を行えば、中国仕入れのデメリットを抑えつつ、低コストで差別化できるプレゼント施策を実現できます。

レビュープレゼントは「最低3種類」からスタート

レビュー率を高めるコツは、お客様に「選択肢を与えること」です。1種類しかないと、どうしても刺さる層が限定されてしまいます。

例えばレストランに行って、メニューが「カレー」1種類しかなかったらどうでしょうか。カレー好きの人には喜ばれますが、気分に合わない人は注文せずに帰ってしまうかもしれません。

一方で、「カレー・パスタ・ハンバーグ」と3種類あれば、ほとんどのお客様はその中から「自分に合うもの」を選んでくれます。「選ぶ楽しさ自体がポジティブな体験」となり、満足度が上がるのです。

レビュープレゼントも同じで、最低3種類を用意しておくことで、「欲しいと思えるものが一つはある」という状態を作れます。さらに「どれにしようかな?」という迷いが購買体験を楽しくし、レビュー投稿へのモチベーションにも直結します。

もちろん最初から完璧を目指す必要はありません。軽量で郵便コストに収まりやすいもの、単価が安く利益を確保しやすいもの、デザイン性が尖っていて「ちょっと欲しい」と思わせるもの。

このように方向性の異なる3種類をそろえることで、コストとデザインのバランスを取りながらレビュー率を高めることができます。

まとめ:国内仕入れと中国仕入れの使い分け

国内仕入れと中国仕入れには、それぞれメリットとデメリットがあります。

国内仕入れは「納期が短い」「小ロット対応」「日本語で安心」といった利便性が強みですが、コスト面や商品バリエーションには限界があります。

一方、中国仕入れは「低単価」「豊富な商品」「差別化のしやすさ」といった大きな魅力がある反面、リードタイムや品質管理、送料・為替リスクといった運用面の難しさを抱えています。

つまり、どちらが絶対に優れているということではなく、「スピード重視なら国内」「コスト・差別化重視なら中国」というように目的や状況に応じて使い分けるのが正解です。

初めての方はまず国内仕入れで小さく始め、徐々に中国仕入れに挑戦していくステップアップ方式がおすすめです。

STEP3:レビュー訴求は必ず画像で伝える

レビュープレゼントを「やっています」と文章で書くだけでは効果は限定的です。楽天市場では特に「画像による訴求」が、売上・レビュー獲得のカギを握ります。

なぜなら楽天ユーザーは商品ページを流し見する傾向が強く、細かいテキスト説明を読むことは少ないからです。画像に「レビュープレゼント!」と視覚的に表現することで、瞬時に情報が伝わり、レビュー投稿への行動を後押しできます。

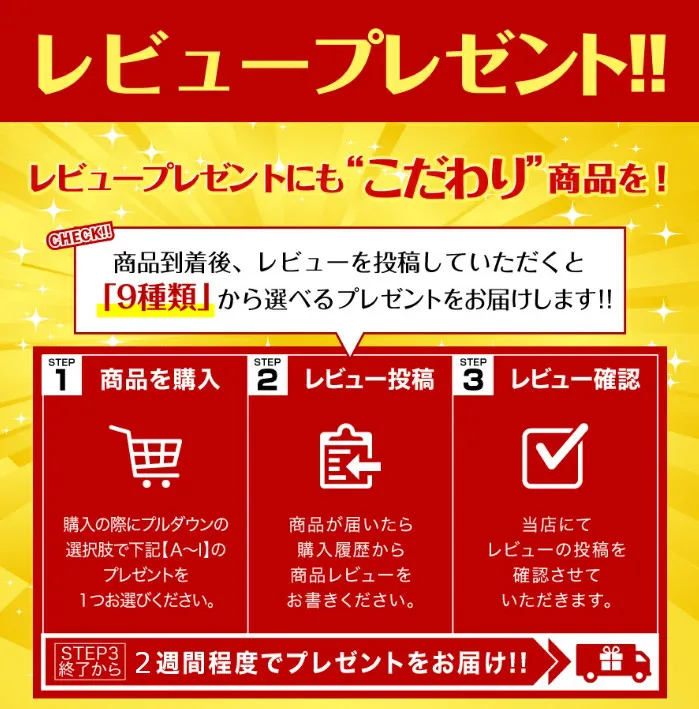

さらに、単に「プレゼントがあります」と伝えるだけでなく、レビュー投稿からプレゼントが届くまでの流れを画像で説明することも効果的です。

お客様に「自分がレビューしたら、どういう手順で・どのくらいの期間で届くのか」を理解してもらうことで、安心感と行動意欲が高まります。

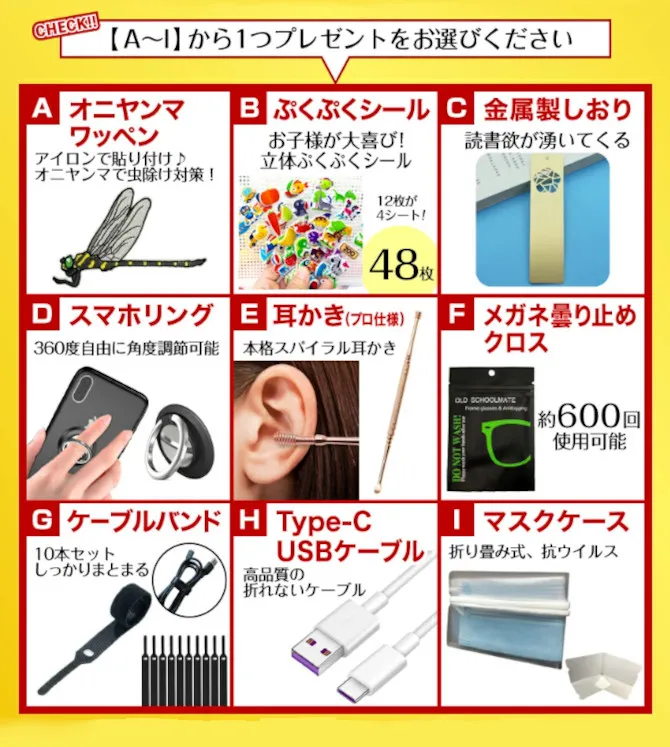

下記のサンプル画像は、実際に弊社ショップが過去に商品ページで使用していた訴求例です。プレゼント内容を一目で一覧表示しつつ、レビュー投稿から到着までの流れも明示しているため、お客様にとって非常に分かりやすい仕様になっています。

▲ レビュー投稿の流れを視覚的に説明する画像

▲ 選べるプレゼントを一覧で見せるイメージ画像

レビュー訴求画像制作のポイント

- 「レビュープレゼントあり」を一目で分かるデザイン

商品写真の横や下に「レビュー投稿で○○プレゼント」と明記する。 - 具体的なプレゼント品を見せる

実物写真を入れると「何がもらえるのか」が直感的に理解され、レビュー率が格段にアップ。 - デザイン品質を担保

雑なバナーは信頼感を下げます。ショップ全体のトーンに合わせ、統一感を持たせることが重要。 - 複数パターンで展開

商品画像の1枚追加だけでなく、商品ページ下部の説明エリアやバナーにも活用する。

わかりやすい画像を加えることで、「レビュー投稿で得られるメリット」をお客様に視覚的に伝えることができ、結果として「レビュー獲得率を大幅に高める」ことにつながります。

多少デザインに自信がなくても、まずは「レビュープレゼントを実施している」ことをしっかり伝えることが大切です。小さな一歩でも画像を掲載することが、成功への第一歩になります。

ステップ4:RMSでレビュープレゼントを選択できるようにする

レビュープレゼントをスムーズに運用するためには、注文時にお客様が商品ページ内で、「どのプレゼントを希望するか」を選べるようにしておくことが重要です。

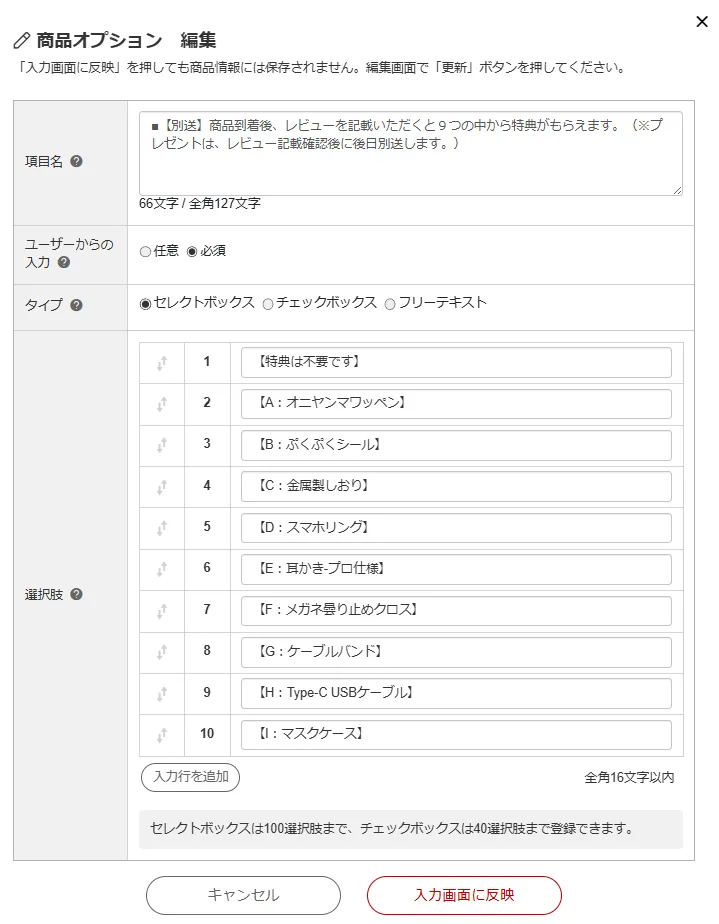

その設定は、RMSの商品オプション、項目選択肢機能を活用します。この機能を使うことで、お客様が購入時にレビュープレゼントの希望の有無や種類を簡単に選べるようになります。

設定手順

RMSにログインし、①店舗設定 → 商品管理 → ②商品一覧登録 → ③編集 → ④販売・価格 → ⑤商品オプションに進み、商品オプションを追加をクリックします。

商品オプションの入力方法です。画像を添付しますので、参考にしていただければと思います。

まず、「項目名」に以下の文章を入力します。

【別送】商品到着後、レビューを記載いただくと9つの中から特典がもらえます。(※プレゼントは、レビュー記載確認後に後日別送します。)

ユーザーからの入力:必須を選択します。

タイプ:セレクトボックスを選びます。

「選択肢」に以下を入力します:

【特典は不要です】

【A:オニヤンマワッペン】

【B:ぷくぷくシール】

【C:金属製しおり】

【D:スマホリング】

【E:耳かき-プロ仕様】

【F:メガネ曇り止めクロス】

【G:ケーブルバンド】

【H:Type-C USBケーブル】

【I:マスクケース】

すべて入力が終わったら、入力画面に反映をクリックします。

これで、お客様が購入時にレビュープレゼントを選択できるようになります。

選択肢に「特典は不要です」を入れておくことで「レビュー投稿は任意である」ことも同時に示せるため、安全な運用につながります。

ステップ5:RMSの「レビューチェックツール」からレビュー投稿を確認

レビュープレゼントを正しく運用するためには、どのお客様がレビューを投稿してくれたのかを把握する必要があります。

その際に便利なのが、RMSに用意されている「レビューチェックツール」です。

確認方法

RMSにログインし、コミュニティ → みんなのレビュー → レビューチェックツールをクリックします。

ここから、お客様のレビュー投稿状況を確認できます。

活用ポイント

- 投稿状況を一覧で確認できるため、誰にプレゼントを発送すべきかが明確になります。

- CSVデータをダウンロード可能なので、RMSの注文情報と紐づけて管理することができます。

- このCSVをもとにソフトや仕組みを作れば、伝票発行や発送作業を自動化することも可能です。

小規模運用であれば手作業でも対応可能ですが、レビュー数が増えてきた場合はデータ連携を活用して、「効率的にプレゼント発送を管理する仕組み」を整えていきましょう。

ステップ6:発送方法を決めて発送

レビュー投稿を確認できたら、いよいよプレゼントの発送です。

重要なのは「どの発送方法を選ぶか」と、「自社で発送するか/代行を使うか」の運用設計です。

以下に、発送方法の比較、運用のコツ、プロ目線の判断ポイントをわかりやすくまとめました。

発送方法の比較

※料金や条件は変更される場合があります。最新情報をご確認ください。

| 発送方法 | 送料目安 | 追跡 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| ✉️定形郵便 | 110円~ | なし | 最安コスト/小物向き | 追跡なし、未着リスク/厚み ・重量によりコスト増 |

| 📮クリックポスト | 185円(全国一律) | あり | 一律料金/追跡/ポスト投函 | 厚さ 3cm・1kg まで |

| 🚚ネコポス(ヤマト運輸) | 全国一律で上限 385円(税込)以内 ※契約内容(個人事業主/法人・取扱量等)により変動 |

あり | 追跡・補償/スピード配送/大手網 | 条件により単価高め/数量増でコスト負担 |

- 少量のうちは定形郵便が最安。

- 未着対応や問い合わせが増えてきたら、クリックポスト/ネコポスなどの追跡付きへ段階的に切り替えましょう。

🏠 自社発送

- 少量運用・テスト段階に最適

- 在庫を手元で確認できて安心

- デメリット:梱包・宛名・出荷に工数がかかる

🏭 代行サービス

- 出荷作業の大半を外出しできる

- スケール時に強みを発揮

- 留意点:少量は割高/業者選定・手順の整備が必要

プロ目線の判断ポイント

- 〜100件/月 自社+定形郵便 or クリックポスト

- 100〜500件/月 追跡付きへ切替検討(クリックポスト/ネコポス)

- 500件〜/月 代行の本格導入を検討(SLA・費用・誤出荷率で比較)

⇒ 発送は「コスト × 手間 × リスク × 体験」の総合設計。

⇒ まずは 定形郵便で小さく開始 → 反応と件数に合わせて

⇒ クリックポスト/ネコポス・代行を段階導入するのが現実的です。

ステップ7:効果を測定する(レビュー数/獲得率の比較)

レビュープレゼントを導入したら、必ず効果を測定しましょう。

測定せずに続けてしまうと「コストばかりかかって実はレビューが増えていない」ということも起こり得ます。

効果検証の基本は、レビュー数と転換率(レビュー獲得率)の2軸です。

1. レビュー数の推移を確認する

- 施策導入前と導入後で、月ごとのレビュー数を比較する

- 増加傾向が見られるかをチェックする

※レビュー数だけを追うと「売上が増えたからレビューも増えただけ」の可能性があります。そこで大事になるのが「レビュー獲得率」です。

2. 転換率(レビュー獲得率)を測定する

転換率 = レビュー投稿数 ÷ 注文件数 × 100(%)

例:

- 注文件数:1,000件

- レビュー投稿数:150件

- 転換率:15%

このように、レビュー数を注文数で割ることで本当の効果が見えるようになります。

3. 比較して改善に活かす

| 施策前 | 施策後 |

|---|---|

| 獲得率 5% | 獲得率 15% |

このように改善していれば「効果があった」と判断できます。

もし横ばいなら、プレゼント品や訴求画像の見直しが必要です。

4. 追加で見るべき指標

- 発送コストとレビュー数のバランス:1レビューあたりのコストを算出する

- レビュー内容の質:コメントの充実度や★評価の傾向を確認する

- リピート購入率:レビュー経由で信頼が高まり、再購入につながっているかを追う

レビュー施策のゴールは「レビューを増やすこと」だけではなく、売上や信頼に貢献するレビューを効率的に集めることです。

そのためには、レビュー数とレビュー獲得率をセットで測定し、改善サイクルを回すことが不可欠です。

楽天レビュプレゼントで、失敗しないための注意点

レビュープレゼントは正しく運用すれば強力な施策ですが、やり方を誤ると逆効果になったり、最悪アカウント停止につながるリスクもあります。

ここでは、実際に多くの店舗がつまずきやすい失敗例と、その対策をまとめます。

1. プレゼント品がチープすぎると逆効果

- 問題点: あまりに安っぽいノベルティは「がっかり体験」になり、かえって低評価レビューを招きかねません。

- 例: 「100均でも買えるキーホルダー」「粗品レベルのボールペン」など

- 改善策: 単価は安くても「実用的」「ちょっと嬉しい」「デザイン性がある」ものを選びましょう。

👉 「安いけど意外と便利」「こんなデザイン見たことない!」と感じてもらえる品なら効果が期待できます。

2. 在庫管理・発送を甘く見るとコスト増大

- 問題点: レビュー数が増えると、その分発送件数も増えます。管理を怠ると「在庫切れ」「発送遅延」「二重発送」などが発生し、クレーム対応コストが急増します。

- 例: 想定以上にレビューが集まって在庫が足りず、急遽高値で仕入れ直すことに → 利益が消えるケース

- 改善策:

- RMSのレビュー確認 → 発送リスト作成 → 梱包 → 発送の流れをルール化

- 発送方法はできるだけ定形化(例:定形郵便サイズに収まる商品を中心に選定)

- 件数が増えたら代行の活用も検討

3. ガイドライン違反は即アカウント停止リスク

- 問題点: 楽天のレビューガイドラインに違反すると、レビュー削除・警告だけでなく、アカウント停止や出店取り消しのリスクがあります。

- NG例:

- 「★5レビューでプレゼント」→ 高評価誘導で即違反

- 「レビュー投稿後にご連絡ください」→ 投稿報告を条件化しており違反

- 「商品到着前に特典付与」→ 投稿前付与は禁止事項

- 改善策: レビューはあくまで「任意」。条件や強要に見える表現は避け、ガイドラインに沿った表記を徹底しましょう。

👉 ここを甘く見ると、店舗の信頼どころか事業そのものが吹き飛ぶリスクがあるため要注意です。

本記事のまとめ

楽天市場でレビューを増やすために有効な「レビュープレゼント」。

一見ハードルが高く思えるかもしれませんが、実はルールと流れさえ押さえれば難しい施策ではありません。

- ガイドラインを守ること

- プレゼント選定・仕入れ・画像訴求・発送フローの設計

- 効果測定と改善サイクル

これらを順序立てて進めれば、初心者でも安全に成果を出すことができます。

また、レビュープレゼントは一気に大規模で始める必要はありません。

まずは 「低コストで小さく始めてみること」が大切です。

少量運用でノウハウを蓄積し、問題点を改善しながら徐々に拡大すれば、リスクを抑えつつ安定的にレビュー数を積み上げていけます。

最終的に集まったレビューは、店舗の信頼を高め、検索順位や売上にも直結する「資産」となります。

👉 結論:

「レビュープレゼントは難しくない。正しいやり方を知れば安全に成果が出せる」

「まずは小さく始めてみることが大事」

今日から一歩を踏み出し、レビューを資産に変えていきましょう。